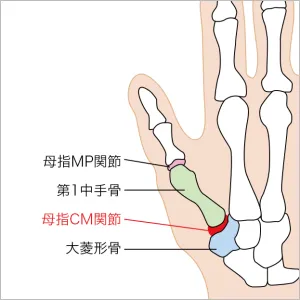

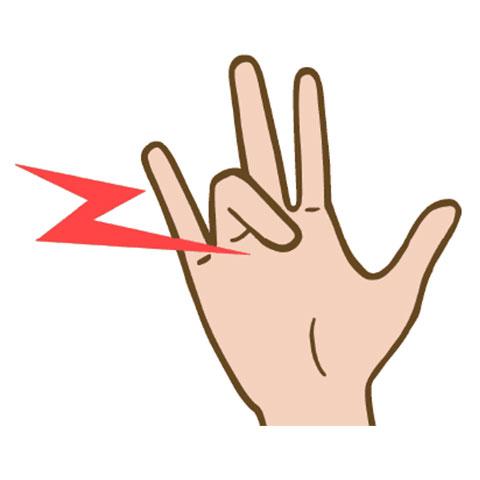

母指CM関節症とは、親指の付け根にあるCM関節(手根中手関節)の軟骨がすり減り、炎症や変形が起こる状態です。物をつまむ、ビンのふたを開ける、タオルを絞るなどの日常動作で痛みが生じやすいです。初期は使い過ぎによる痛みが中心ですが、進行すると関節の腫れや、親指の変形や、力が入りにくいなどの症状が出ます。

対処法として大切なのは、まず関節に負担をかけ過ぎないことです。痛みが強い時期は無理な動作を避け、必要に応じて装具やサポーターで関節を安定させます。また、親指や手首周囲の筋肉を適切に使えるようにする運動や、工夫をして痛みが出ない動かし方をするのも有効です。症状や生活に合わせたリハビリを行うことで、痛みの軽減や進行の予防が期待できます。気になる症状があれば早めにご相談ください。